Правило третей и Золотое Сечение

Введение

Когда мы говорим о золотом сечении и правиле третей, применительно к построению кадра, надо понимать, что, по сути, это два названия одного и того же важнейшего принципа в построении композиции и гармонии вообще. А термин — правило третей, основан на упрощенном правиле золотого сечения, — пропорции гармонического деления, известной ещё в древнем Египте.

Ну, а сейчас, мы можем констатировать вездесущее применение принципа золотого сечения, который обнаруживается практически повсюду: в науке, природе, человеке, музыке, искусстве, фотографии и во многом другом, объединяя весь мир в единое гармоничное целое. И надо сказать что, если у Вселенной существуют законы красоты, о которых я упоминал во вступлении, то золотое сечение, безусловно, можно назвать «божественной пропорцией».

Итак. ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ (золотая пропорция, деление в крайнем и среднем отношении, гармоническое деление) — это деление отрезка АС на две части таким образом, что большая его часть АВ относится к меньшей ВС так, как весь отрезок АС относится к АВ (то есть АВ : ВС = АС : АВ).

Приближённо это отношение равно 5 : 3, точнее 8 : 5, 13 : 8 и т. д.

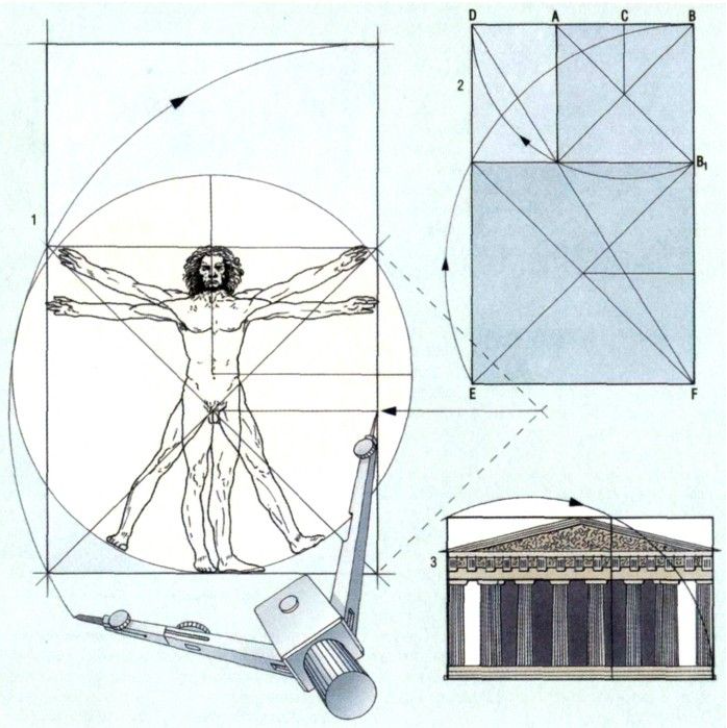

Золотое сечение (1)— это особое соотношение, используемое в искусстве и архитектуре на протяжении веков. Основано на пропорции, найденной в природе и приблизительно равной 1,618:1. На рисунке (2) показан способ геометрического построения отрезка, соответствующего числу 1.618 Пропорции Парфенона (3) в Афинах могут служить примером золотого сечения в архитектурных пропорциях.

А вот самое простое описание золотого сечения применительно к построению композиции кадра: лучшая точка для расположения объекта съемки — примерно 1/3 от горизонтальной или вертикальной границы кадра. Расположение важных объектов в этих зрительных точках выглядит естественно и притягивает внимание зрителя.

История золотого сечения.

Принято считать, что понятие о золотом делении ввел в научный обиход Пифагор, древнегреческий философ и математик (VI в. до н.э.). Есть основания считать, что Пифагор свое знание золотого деления позаимствовал у египтян и вавилонян.

И действительно, пропорции пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона свидетельствуют, что египетские мастера пользовались соотношениями золотого деления при их создании. Французский архитектор Ле Корбюзье нашел, что в рельефе из храма фараона Сети I в Абидосе и в рельефе, изображающем фараона Рамсеса, пропорции фигур соответствуют величинам золотого деления. Зодчий Хесира, изображенный на рельефе деревянной доски из гробницы его имени, держит в руках измерительные инструменты, в которых зафиксированы пропорции золотого деления.

Платон (427...347 гг. до н.э.) также знал о золотом делении. Его диалог "Тимей" посвящен математическим и эстетическим воззрениям школы Пифагора и, в частности, вопросам золотого деления.

Платон

В дошедшей до нас античной литературе золотое деление впервые упоминается в "Началах" Евклида. Секреты золотого деления ревностно оберегались, хранились в строгой тайне. Они были известны только посвященным.

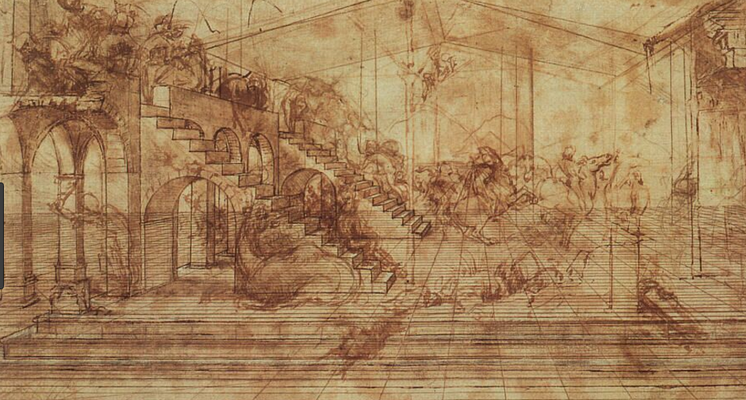

В эпоху Возрождения усиливается интерес к золотому делению среди ученых и художников в связи с его применением, как в геометрии, так и в искусстве, особенно в архитектуре.

Лука Пачоли

В 1509 г. в Венеции была издана книга Луки Пачоли "Божественная пропорция" с блестяще выполненными иллюстрациями, ввиду чего полагают, что их сделал Леонардо да Винчи. Книга была восторженным гимном золотой пропорции. Среди многих достоинств золотой пропорции монах Лука Пачоли не преминул назвать и ее "божественную суть" как выражение божественного триединства: бог сын, бог отец и бог дух святой (подразумевалось, что малый отрезок есть олицетворение бога сына, больший отрезок - бога отца, а весь отрезок - бога духа святого).

Леонардо да Винчи

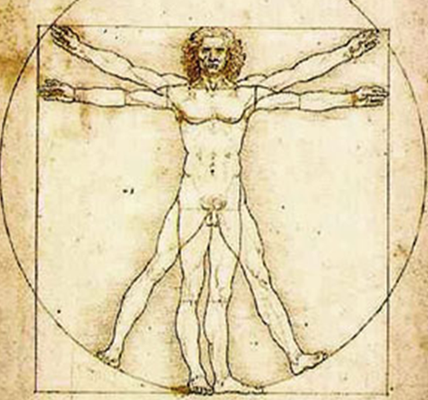

Леонардо да Винчи также много внимания уделял изучению золотого деления. Именно Леонардо да Винчи ввел название «золотое сечение». Он производил сечения стереометрического тела, образованного правильными пятиугольниками, и каждый раз получал прямоугольники с отношениями сторон в золотом делении. Поэтому он дал этому делению название золотое сечение. Так оно и держится до сих пор как самое популярное.

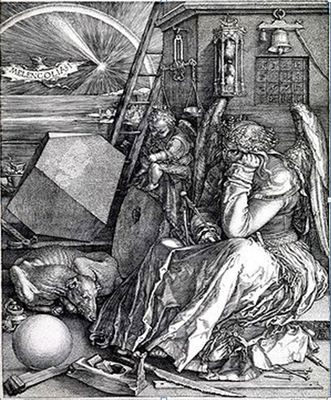

В то же время на севере Европы, в Германии, над теми же проблемами трудится Альбрехт Дюрер. Он делает наброски введения к первому варианту трактата о пропорциях. Дюрер пишет: "Необходимо, чтобы тот, кто что-либо умеет, обучил этому других, которые в этом нуждаются. Это я и вознамерился сделать". Судя по одному из писем Дюрера, он встречался с Лукой Пачоли во время пребывания в Италии. Альбрехт Дюрер подробно разрабатывает теорию пропорций человеческого тела. Важное место в своей системе соотношений Дюрер отводит золотому сечению. Рост человека делится в золотых пропорциях линией пояса, а также линией, проведенной через кончики средних пальцев опущенных рук, нижняя часть лица - ртом и т.д. Известен пропорциональный циркуль Дюрера.

Альбрехт Дюрер

Великий астроном 16 в. Иоганн Кеплер назвал золотое сечение одним из сокровищ геометрии. Он первый обратил внимание на значение золотой пропорции для ботаники (рост растений и их строение).

Иоганн Кеплер

В последующие века интерес ученых к золотому сечению на некоторое время угас. Вновь "открыто" золотое сечение было в середине XIX в. В 1855 г. Немецкий исследователь золотого сечения профессор Цейзинг опубликовал свой труд "Эстетические исследования". Цейзинг проделал колоссальную работу. Он измерил около 2 000 человеческих тел и пришел к выводу, что золотое сечение выражает средний статистический закон.

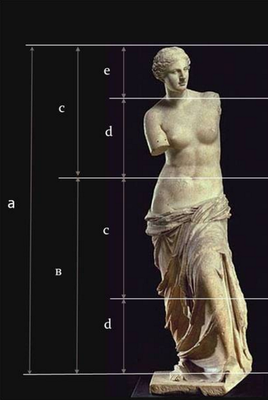

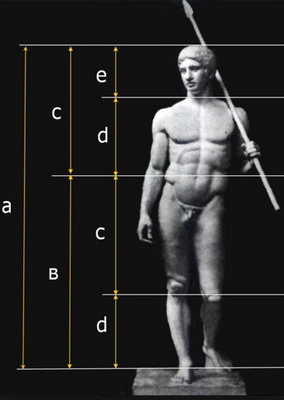

Деление тела точкой пупка – важнейший показатель золотого сечения. Пропорции мужского тела колеблются в пределах среднего отношения 13 : 8 = 1,625 и несколько ближе подходят к золотому сечению, чем пропорции женского тела, в отношении которого среднее значение пропорции выражается в соотношении 8 : 5 = 1,6. Пропорции золотого сечения проявляются и в отношении других частей тела – длина плеча, предплечья и кисти, кисти и пальцев и т.д.

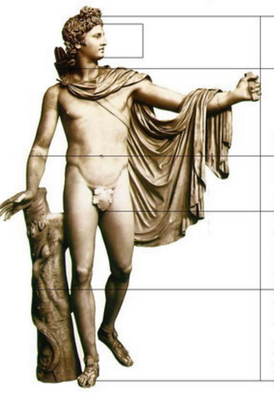

Справедливость своей теории Цейзинг проверял на греческих статуях. Наиболее подробно он разработал пропорции Аполлона Бельведерского. Подверглись исследованию греческие вазы, архитектурные сооружения различных эпох, растения, животные, птичьи яйца, музыкальные тона, стихотворные размеры. Цейзинг дал определение золотому сечению, показал, как оно выражается в отрезках прямой и цифрах. Когда цифры, выражающие длины отрезков, были получены,

Цейзинг увидел, что они составляют ряд Фибоначчи, который можно продолжать до бесконечности в одну и в другую сторону.

Но, до бесконечности можно продолжать и рассказ о значении золотого сечении и дальше.

Затрону лишь самую важную нам тему.

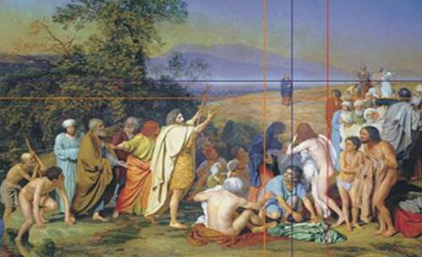

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В ИСКУССТВЕ

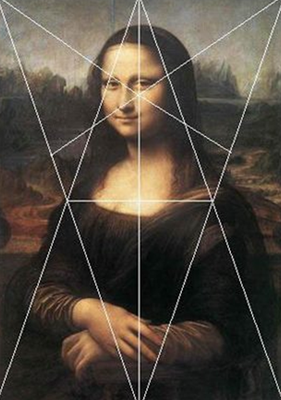

Начиная с Леонардо да Винчи, многие художники сознательно использовали пропорции «золотого сечения». Известным примером применения золотой пропорции является Мона Лиза Леонардо да Винчи.

Сам Леонардо да Винчи говорил: «Пусть никто, не будучи математиком, не дерзнет читать мои труды».

Композиция портрета привлекает внимание и надолго приковывает взгляд. Это происходит потому, что она построена на золотых треугольниках. Можно также выделить в композиции портрета и золотые прямоугольники.

Правило третей.

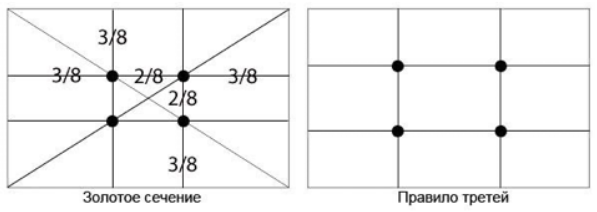

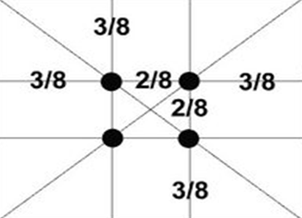

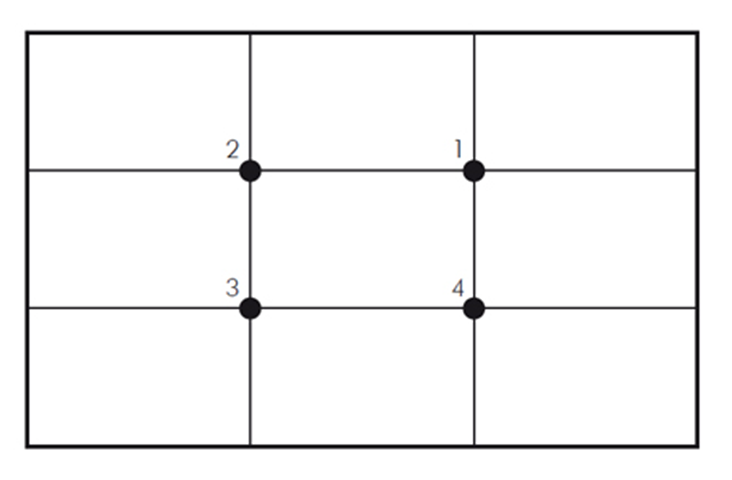

Еще в эпоху Возрождения художники открыли, что любая картина имеет определенные точки, невольно приковывающие наше внимание, так называемые зрительные центры.

При этом абсолютно неважно, какой формат имеет картина - горизонтальный или вертикальный. Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии примерно 3/8 и 5/8 от соответствующих краев картины.

Данное открытие у художников того времени получило название "золотое сечение" картины. Поэтому, для того чтобы привлечь внимание к главному элементу фотографии, необходимо совместить этот элемент с одним из зрительных центров. Это и стало основой для правила третей.

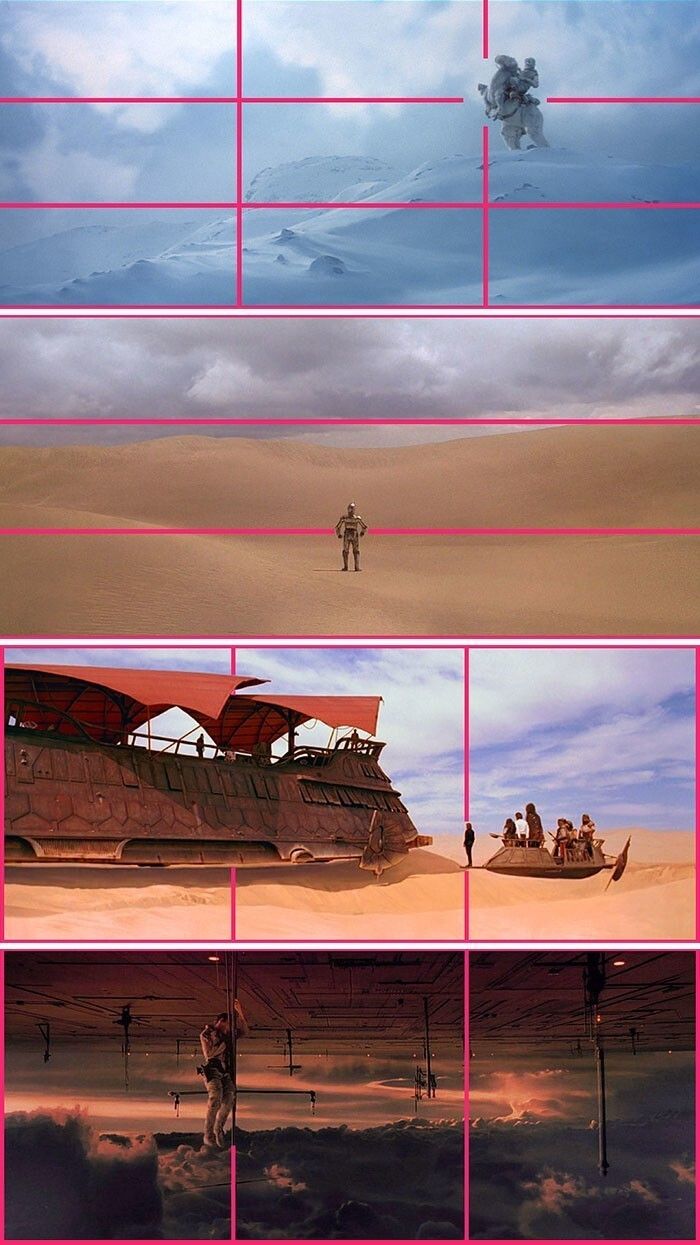

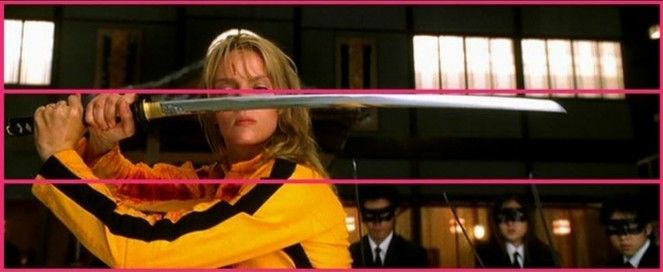

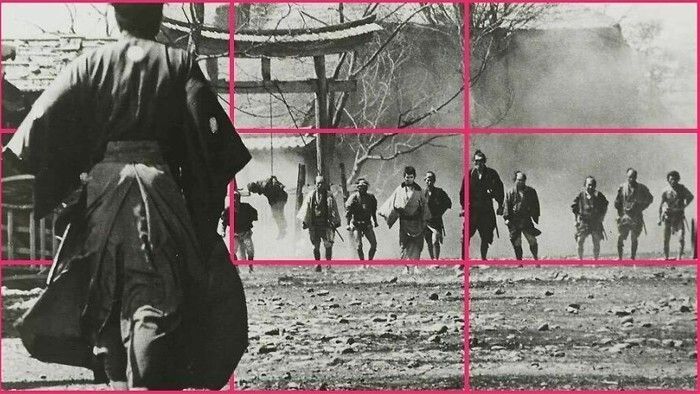

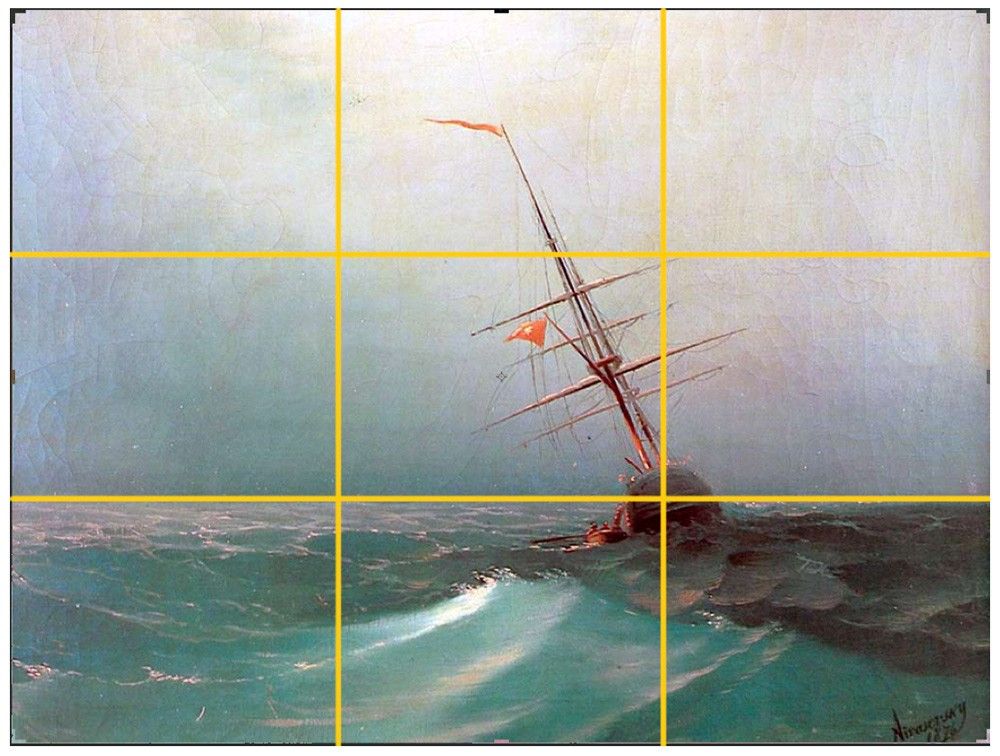

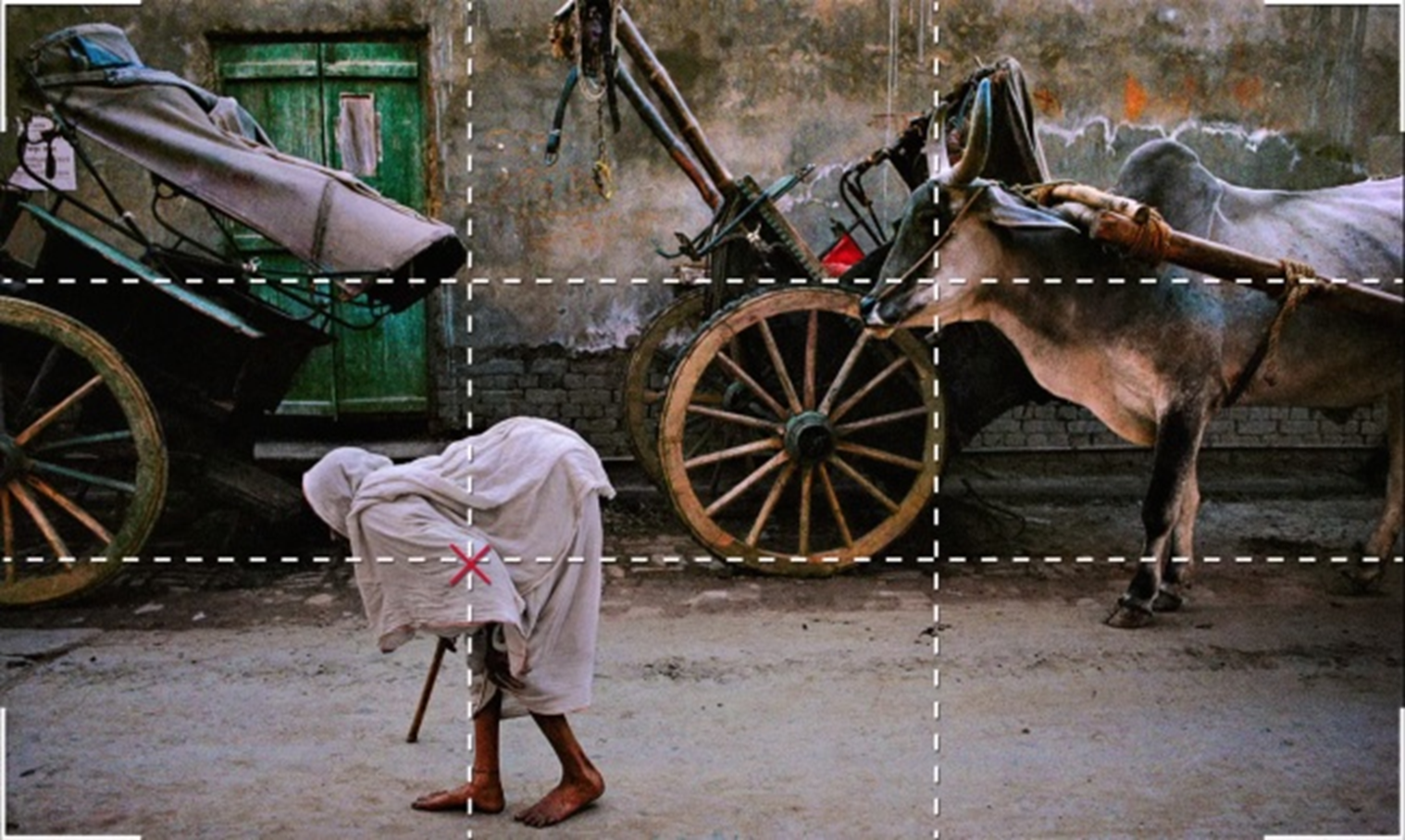

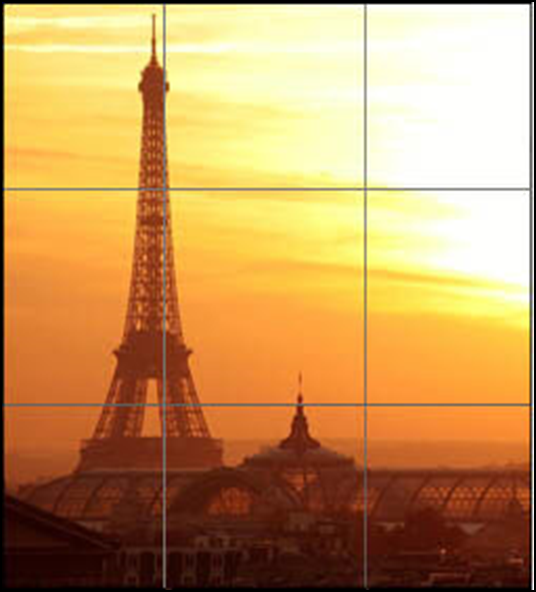

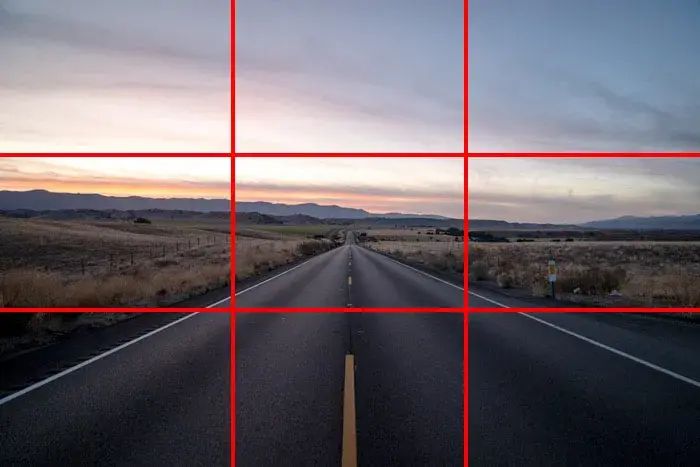

Суть правила третей заключается в том, что перед тем как сделать снимок, необходимо мысленно(а можно и включить режим сетки) разбить кадр на три равные части по горизонтали и на три равные части по вертикали.

И объект съемки необходимо располагать в точках пересечения линий или вдоль самих линий по горизонтали или по вертикали, в зависимости от размера и формы объекта съемки. И старайтесь избегать расположения объекта съемки в центре кадра(если,конечно,вы не Уэсс Андерс)

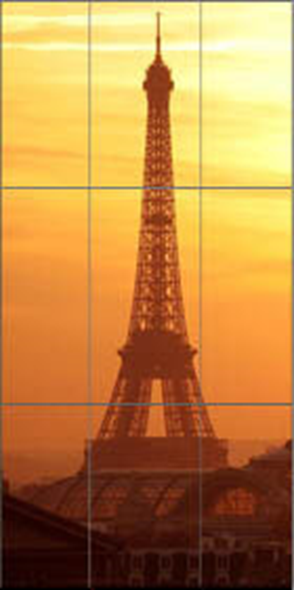

Если основной объект съемки имеет значительный размер по высоте, то в соответствии с правилом третей, данный объект необходимо расположить в кадре вдоль правой либо левой вертикальных линий сетки. соответствии с правилом третей главный объект съемки необходимо располагать в точках пересечения линий или вдоль самих линий по горизонтали или по вертикали, в зависимости от размера и формы объекта съемки.

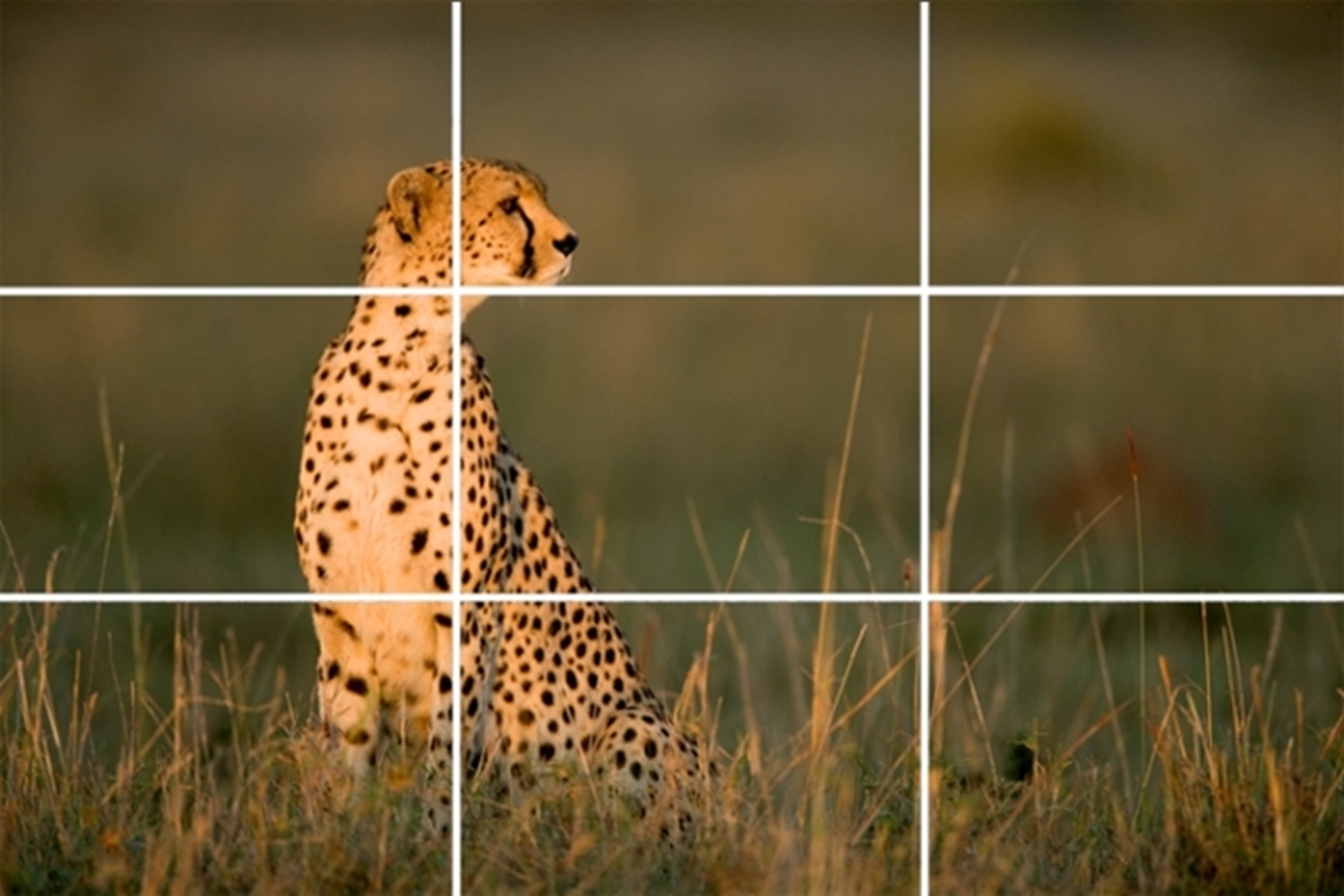

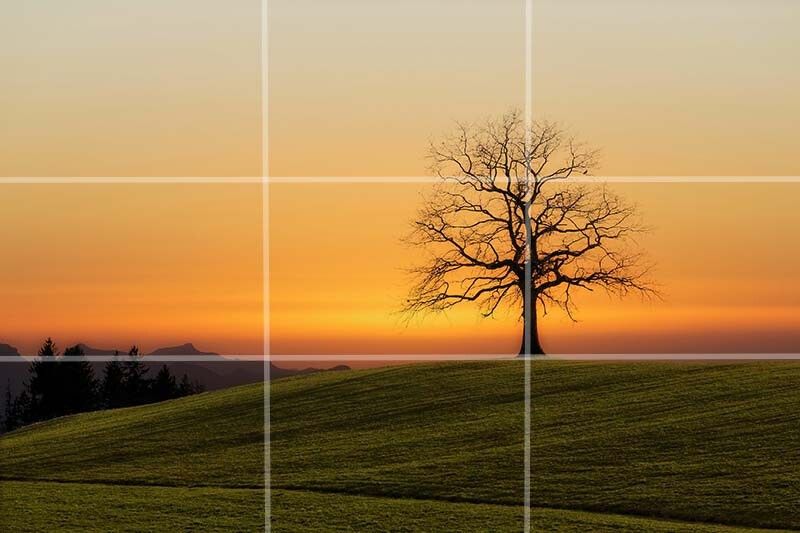

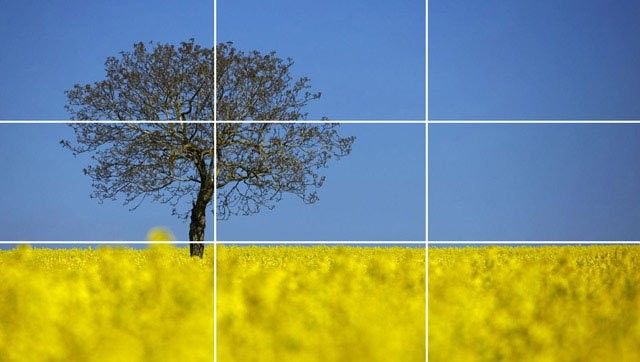

При съемке природных пейзажей наиболее интересными получаются те фотографии, на которых горизонт расположен по правилу третей.

Например, линию горизонта на пейзажном снимке часто располагают в нижней или верхней трети кадра.

Если совместить линию горизонта с нижней линией деления кадра, то небо окажется наиболее важной частью снимка, создавая впечатление простора.

Если линию горизонта совместить с верхней линией деления кадра, то сюжетным центром, как правило, должно быть то, что находится на земле.

Конечно, существует много мнений, что придерживаться всех этих правил необязательно. Но талантливые исключения, на мой взгляд, лишь подтверждают важность правила третей. Ну и, зная их, всегда можно проверить и поправить свой кадр-а не станет ли он лучше?) Потому что,когда мы смотрим, как построена композиция кадра хорошего кино, мы видим- правило работает!)